Des lieux d’écriture

Il est des lieux secrets qui sont lieux d’écriture. Ce sont des lieux présents, absolus et nécessaires, ou des lieux d’autrefois, enfuis dans le temps, que pourtant l’on réhabite toujours, indéfiniment ; comme s’il n’y avait, finalement, qu’un seul lieu d’écriture.

J’habitais autrefois, au creux de mon adolescence dans les années soixante-dix, une chambre au premier étage, dans une grande bâtisse sombre, maison de Maître, bastide, appelée le Château Bertagne, où une sorte de communauté s’était installée, comme c’était alors la mode. Des psys, des profs, des infirmiers psychiatriques, des artistes, des écrivains, des poètes, des musiciens constituaient le premier noyau de cette société disparate ; mes parents y avaient élu domicile, plus par défaut que par désir ; ils étaient séparés depuis des années, et cherchaient des moyens économiques d’habiter. C’était un beau lieu, grand et ombreux, sinistre et rigide, froid comme un tombeau dans le ciel de Provence ; nous étions à Rognes, à quelques kilomètres d’Aix. Le château était resté dans son jus, à peine sorti de la guerre. Il avait été, semble-t-il, un ancien lieu de résistance. Une énorme baliverna carrée qui se dressait à l’entrée du village, pourvue d’une allée et d’un joli petit kiosque à musique, que nous investissions avec une grande liberté. J’adorais cette première chambre : elle était double, mystérieuse comme l’était la maison.

Lors de ma première visite j’étais entré par la grande porte vitrée, magnifique et royale. Le hall d’entrée était carrelé, imposant, vide à part un grand buffet noir comme un cercueil, dont j’ouvris l’un des tiroirs. Il y avait là quelques objets, papiers anciens, poussières, insectes morts, et une petite seringue munie d’une aiguille, dont je m’emparai avec dégoût et intérêt. Elle était faite d’une armature de métal qui maintenait un petit réservoir de verre gradué dans lequel on pouvait apercevoir les traces jaunes et séchées d’un liquide médicamenteux qui y avait autrefois séjourné. Il me semblait que cette seringue avait appartenu au dernier propriétaire, mort vieux et malade depuis longtemps, et les traces sur le verre étaient celles de la mort jaune, de la maladie, de la vieillesse, de la contamination mortelle. Par cette seringue on inoculait quelque peste fiévreuse : je prenais bien garde de ne pas me piquer à l’aiguille. Déjà, alors, j’étais dans l’écriture, dans l’imaginaire de ce lieu, dans ce que j’en voyais et ressentais de froid, d’atroce, de lourd.

Je gardai longtemps la seringue, mais perdis tout de suite l’aiguille ; j’avais pensé peut-être qu’elle pourrait me servir à remplir d’encre mes stylos, sans toutefois avoir jamais tenté de le faire.

Dans ma chambre une porte vitrée du même vitrage biseauté et biscornu que les doubles portes de l’entrée ouvrait sur une pièce minuscule, sans fenêtre, une pièce secrète en quelque sorte, cachée, intime : j’avais, à quatorze ans, enfin mes appartements ! J’avais été surpris qu’on me laissât choisir mon lieu entre plusieurs pièces. Celle-ci donnait à l’est, sur les immenses platanes du dehors, elle était sombre et glaciale en hiver. Il y avait un poêle dans chaque chambre, et nous devions descendre à la cave remplir un jerrican de mazout pour l’alimenter ; le jerrican était lourd, mon dos me faisait souffrir, mais je n’osai me plaindre, j’avais du chauffage et une chambre, et je craignais qu’un nouveau désastre dans mon existence ne m’en privât à cause de mon caprice.

Dans cette chambre je pouvais écrire, les yeux fixés sur la nuit, une chandelle éclairant le réel ; j’écrivais de longs poèmes en alexandrins, sans dictionnaire de rimes : Rimbaud restait mon modèle, vif, intransigeant, alors que je trouvais Baudelaire un peu fade, comme Verlaine, et Hugo, que pourtant j’aimais, un peu trop long parfois. Mais je restais aussi accroché à Cendrars, dont la force poétique m’accompagnait depuis l’enfance, et pour moi la vraie poésie était celle de la modernité, et du vers libre, comme les poèmes de Georges Bataille, de Tristan Tzara, de Valéry Larbaud…

J’écrivais de ces sortes de proses où l’on ne distingue pas toujours entre récit et poésie, souvent de sombres images, parfois éclairées par le regard d’une femme ; je me souvenais du Grand Meaulnes, j’étais amoureux et désespéré, souvent ; j’écrivais et je peignais en permanence.

De temps à autres arrivait, d’on ne sait où, des êtres un peu étranges, qui avaient entendu parler de notre communauté, et qui s’installaient ici ou là, dans les chambres vacantes. Je me souviens de Zaza. Il était apparu comme ça, peut-être au printemps, la gueule anguleuse, ricanante et désespérée, dans des sortes de haillons qui faisaient de lui un mélange entre Voltaire et Antonin Artaud ; d’Artaud il avait le cri, la voix, la déclaration terrible ! Je me souviens que ma mère, à qui il avait emprunté du papier carbone, l’aimait bien, elle le trouvait poétique, radical ; il s’était installé au milieu du terrain carré s’étendant sous la façade sud, dans les herbes hautes, le chant des cigales, le vent dans les graminées, avec table, chaise, cendrier et machine à écrire, et écrivait en plein champ des poésies sonores. Il venait, sans doute, de sortir de l’asile psychiatrique, peut-être celui où étaient infirmiers deux membres de la communauté. Zaza était un phénomène. Il mit rapidement tout et tout le monde sans dessus dessous, et puis disparut dans la nature.

Il y eut un autre personnage, une femme, entre trente et quarante ans ; elle me paraissait vieille. Je ne me souviens que de son nom de famille, P… Je m’en souviens parce qu’elle m’avait parlé de son enfance, de la façon dont une horrible maîtresse l’envoyait au tableau, en hurlant son nom ; elle écrivait là-dessus, et elle avait bien du mal à écrire ; je crois que je lui proposais de l’aider à accoucher de son texte : les vocations commencent tôt. Elle aussi s’était organisée pour écrire en plein champ, mais les feuilles volaient, le mistral était levé, il était impossible d’écrire. Elle avait le visage bouffi, abîmé, couchait un peu avec tout le monde en refilant sa chaude-pisse, comme on avait fini par me dire avec un grand rire. J’aimais bien cette fille perdue et triste, revenue de tout, même du sexe et de l’amour ; je sentais peut-être, au travers de tout cet abandon, la petite fille révoltée qui aurait voulu vivre, rire et crier, définitive.

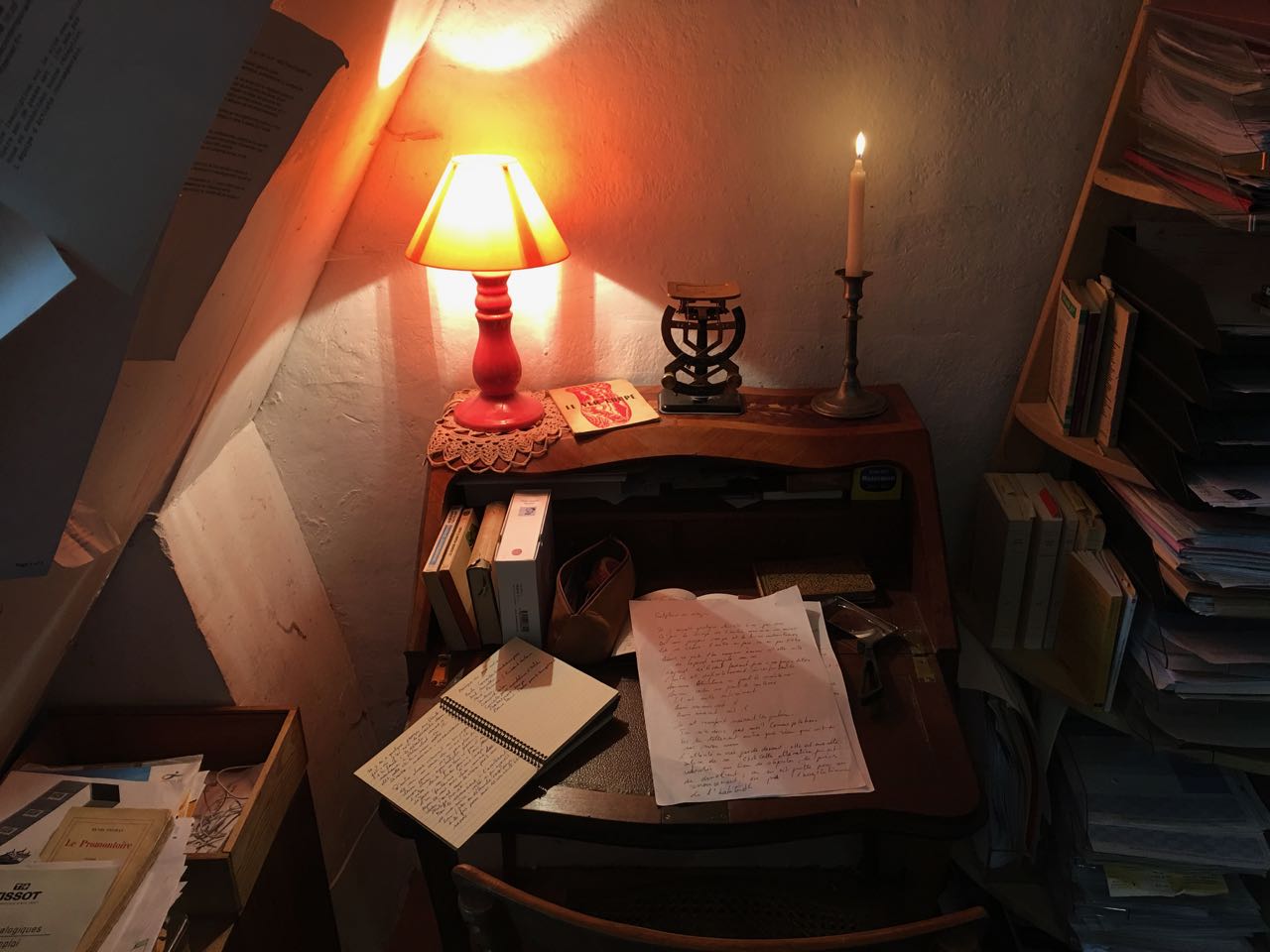

J’ai toujours préféré les petits cabinets d’écriture, confinés, éclairés à la chandelle, la nuit, pleins de livres, de souvenirs, de feuilles, de textes, d’encre et de désirs. Il existe dans mon lieu un Saint des Saints dans lequel, à part moi, personne ne pénètre, c’est le lieu secret de mes écrits, là où s’élaborent, doucement, dans l’intime, les livres à venir. C’est dans ce lieu que renaissent les images de ces écrivains et poètes perdus, qui écrivaient en plein champ dans les odeurs de soleil, de bruyères et de thyms de la campagne aixoise. Je suis à ma table comme dans cette première chambre du Château Bertagne, à Rognes, concentré sur ma page, à la lumière de ma bougie, qui m’éclaire, me constitue, me signifie, plantée dans ce bougeoir d’étain qui a appartenu à ma mère, et avec lequel, elle aussi, elle écrivait.

À chacun son lieu d’écriture, chambre close, à soi, terrasse de café, champ d’herbes hautes, trains, hôtels, bords de routes, bateaux, caves ! Lorsque je regarde les photographies des lieux d’écriture de Marguerite Duras, Neauphles, ou la rue Saint Benoît, de belles photographies en noir et blanc, je retrouve cette sensation de nécessité, de désir d’écrire, dans un lieu propice où puisse s’accomplir le destin de la trace.

EB – 27 mai 2018

Les prochains WE de l’atelier abordent ces thématiques :

2/3 juin 2018 – Marguerite Duras

On entend la voix dans l'écriture de Marguerite Duras. Quelque chose touche, jusque même dans son désastre, ou par lui. L'on se reconnaît. Textes où l'on est ramené à soi-même, dans l'intimité d'une langue personnelle, intense. Travailler autour de cette voix en ce qu'elle a d'unique, de juste, où la pudeur le cède à l'écriture comme matière même du monde. Les textes sont utilisés comme points de départs, déclencheurs de l'écriture, choisis parmi des époques différentes, des écritures où toujours résonne quelque chose qui va droit et juste à son but. Traversée des paysages, du bac de l'Amant à la Normandie, rencontre des personnages de Duras, de la mendiante à Anne-Marie Stretter.

16/17 juin 2018 – Lieux et temps

On écrit toujours d'un lieu, d'un temps déterminés. D'un lieu sensible où le texte prend racine. Un lieu qui s'inscrit dans l'espace littéraire, l'espace intérieur, l'espace poétique. Un lieu qui parfois traverse l'œuvre, comme la ville de Jefferson pour Faulkner, les lieux de Duras, Erneaux, Proust. Il est des lieux secrets dévoilés par le récit, et qui s'inscrivent dans le temps de celui-ci, et parfois bien au-delà. C'est de ces lieux que nous allons écrire, dans leur temps et leur durée, comme ils sont à l'origine de l'écrit.

Renseignements et inscriptions : Atelier d’écriture Emmanuel Bing